9月18日(金)に、吉野彰氏による講演会が本校南体育館を会場に行われました。

ノーベル賞受賞者である、旭化成名誉フェロー吉野彰氏を講師としてお迎えし、本校1学年生徒の総合的な探求の時間の一環として、講演をしていただきました。講演会には福島高校、安積高校、勿来工業高校、福島高専の4校の生徒も参加しました。

講演では、「持続可能な未来の社会像」をテーマにノーベル賞の受賞の経緯や、リチウムイオン電池が担う持続可能な社会の実現に向けた期待と責務について講演いただきました。

講演後は各校の代表生徒による持続可能な開発目標についての発表が行われ、吉野先生から助言などをいただきました。さらに、発表後には吉野氏からこれからの未来について、皆さんに当事者意識をもって進んでほしいと激励の言葉をいただきました。

吉野先生の講演をまじかで聞き、また他校の生徒の発表を聞くことで、地域の未来をになっていく意識を高めることができました。

今後1年生は総合的な探求の時間において地域の職業について理解を深める活動や、企業訪問を予定しています。

8月5日(水)に令和2年度廃炉・イノベーション見学ツアーを行いました。

昨年に引き続き福島イノベーション・コースト構想推進機構のご協力により、楢葉遠隔技術開発センター、リプルンふくしま、福島エコクリート株式会社、福島ロボットテストフィールドの見学を行いました。

葉遠隔技術センターでは、現在の廃炉の状況やそれに伴って必要とされるロボット技術の説明及び、遠隔ロボットの体験をさせて頂きました。

リプルンふくしまでは、楢葉での復興事業について設備を用いて紹介して頂き、今後の環境に関する意識を高めることができました。

福島エコクリエートでは、 産業副産物の「地産地消」や土木資材についての説明後、工場で実際に作られている様子を見学させて頂きました。

いわきロボットテストフィールドでは、楢葉でのフィールド活用について説明を聞き、ロボット実用実験のフィールドを見学させていただきました。最後に菊池製作所様のマッスルスーツを体験させて頂き、技術の進歩を実感することができました。

今回の見学では福島県沿岸部の復興の様子や、廃炉をきっかけとした技術の研究開発を体感することで地域に対する意識をさらに高める有意義な時間を過ごすことができました。

7月15日(金)、30日(木)の2学年の総合的な探究の時間において、福島イノベーションコースト構想の実現に係る人材育成の一環として地域探究に向けた個々の探究テーマ設定を行いました。

前回に引き続き、NPO法人カタリバ様の協力の下、地域探究のためのテーマ設定とその方法についてアドバイスをいただきながら、調べ学習のためのグループ作成や夏季休業中の活動に向けた下調べをタブレットを用いて行いました。

15日は前回生徒が考えたテーマをより明確にしていくため自身が思いつくアイディアを書きこみ作成した「研究のタネ」を学年全体で共有し、ほかのクラスメートの様々な着眼点に驚きや関心をもちながら自身の研究テーマを固めていきました。

30日は、NPO法人カタリバの長谷川様から、自身の研究のゴール地点をさだめ研究テーマを明確にするための方法をご指導いただき、福島イノベーションコースト構想推進機構の飯田様からは「イノベーションコースト構想」について動画を用いた説明をいただきました。地域探究の重要さやこれからのいわきに対する考えを深めていく意識を高めることができました。

前回考えたテーマ設定を行い、NPO法人カタリバのスタッフの皆様からアドバイスをいただきながら、個々や共通テーマを持つグループでタブレットを用いて調べ学習を行いました。

最後に、15日にご指導いただいたNPO法人カタリバの鈴木様から、今回の活動に対してビデオ動画によるエールをいただき、夏季休業中の調べ学習に向けて意欲をもって今回の活動をまとめることができました。

今後は各探究テーマに沿って調査・探究を進めていく予定です。

4月17日(金)5,6校時に2学年の総合的な探究の時間において、福島イノベーションコースト構想の実現に係る人材育成の一環として地域探究に向けての導入活動を行いました。

今年度の2学年の総合的な探究の時間では1年間を通した地域に関する探究を行う計画をしています。今回は導入授業として、探究活動の意義や研究の進め方などについてNPO法人カタリバ長谷川様より講義をいただき、クラスごとに身近な疑問を出し合い探究をするテーマについて考える活動を行いました。

当日は新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動の形態も制約されることからiPadや電子黒板を用いた遠隔地からの動画配信にて導入授業となりました。

生徒たちは電子黒板での指示に従いながら、それぞれが出し合った身近な疑問に対し、ほかのクラスメートの様々な着眼点に驚きや関心をもちながら探究テーマをまとめました。

次回は決まったテーマをもとに、今回は新型コロナウイルス感染防止の影響で残念ながらお招きすることができなかった医療創生大学の先生方からも講義をしていただきながら、探究を進めていく予定です。

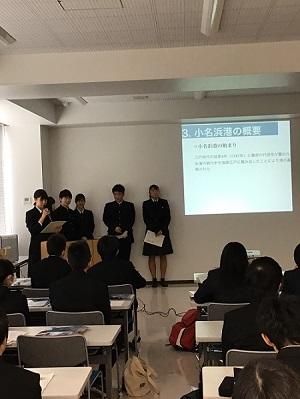

12月6日(金)には、11月29日(金)に行われた現地研修をもとに校内発表会を行いました。現地研修で見聞きしたことや体験したこと、また研修時に行った中間発表の反省を生かした発表会となりました。当日は本研修に御協力いただいた企業の方々をお招きし、生徒の発表を聞いていただきました。校内での発表会をすることによって、クラス間での発表を共有することができ、他クラスが訪問した企業についても理解を深めるような充実した時間となりました。生徒の中には発表に対して積極的に質問をするなど、意欲的な姿勢が見られたのが印象的です。

昨年度より、この企業・研究所訪問研修は、訪問先の企業から事前に課題をいただき、その答えを高校生ならではの視点で見つけ出すという活動を取り入れています。この研修を通して、生徒は地域の課題を理解し、地元の企業についてより深い関心を持つことができています。この研修が、生徒が自分の将来を考えるきっかけとなってほしいと思います。

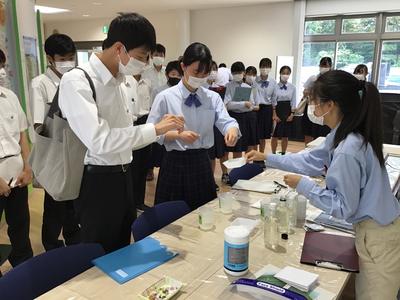

11月29日(金)、いわきアカデミアと連携し、市内14の企業等の協力を得て、訪問研修を行いました。企業等から事前に出された課題について、1人1台導入されたタブレットを用いて情報収集、整理、考察を行い、それを訪問先で発表しました。班ごとに課題に対する切り口が異なっていたこと、また高校生独自の視点で発表を行っていたことは大変興味深いものでした。発表後には訪問先の方々から講評をいただき、12月6日(金)に行われる校内報告会に向けて、発表内容をさらにブラッシュアップさせていくことになります。

訪問先によっては工場見学や体験活動等があり、普段の生活では経験できないようなことをさせていただきました。

8月7日(水)、福島イノベーション・コースト構想推進機構のご協力のもと、浜通り廃炉・イノベーション現場見学ツアーを行いました。楢葉遠隔技術開発センター、リプルンふくしま、福島エコクリート株式会社、福島ロボットテストフィールドを訪問し、福島県沿岸部はどのようにして復興が進んでいるのか、東日本大震災をきっかけに研究開発されているロボットは今後どのように利用されるのか等、貴重なお話を聞くことができました。またVRやドローン操作といった普段の生活の中ではなかなかできない体験をさせていただき、有意義な見学ツアーとなりました。

生徒は各施設の方からの話をよく聞き、一生懸命にメモを取っている姿が印象的でした。この経験が、生徒の今後の勉強に役に立つことを願います。

6月24日(月)に、いわき復興支援・観光案内所の皆様のご協力のもと津波被災地区探究活動の現地学習が行われました。被災地である久之浜・薄磯・豊間の視察や、語り部さんから当時の体験を踏まえた貴重なお話をいただきました。また、7月2日(火)には、現地学習と調べ学習をもとに、「いわき地区の津波被害と復興の様子」をテーマに発表会が開かれました。地域理解に向けた探究活動の一環として、地域創生の観点から浜通り地域が受けた東日本大震災での津波の被害と復興の姿について深く学ぶことができました。

写真は現地学習の様子と、事後学習の各班の発表の様子です。

4月25日(木)に、イノベーション講演会が行われました。福島イノベーション・コースト構想推進機構より安栖 宏隆氏を講師としてお迎えし、本校生徒や保護者、教職員に講演をしていただきました。

地域の活性化に貢献できる人材を育成するために、浜通り地域の現状や課題、また復興からイノベーションによる地域創生について深く学ぶことができました。

講演終了後、校長室において安栖先生に質問に来る生徒がおり、安栖先生にも丁寧に対応していただきました。大変有意義な講演会となりました。

写真は講演会の様子と、講演終了後に校長室にて安栖氏に質問をする生徒たちの様子です。