9月17日に医療系学部学科への進学希望者対象の医療系学部学科出前講義が行われました。

参加生徒は、医学部、薬学部、看護学部、作業療法系に分かれ、大学教授等による講義(オンラインも含む)をとおして、大学での学びに触れました。

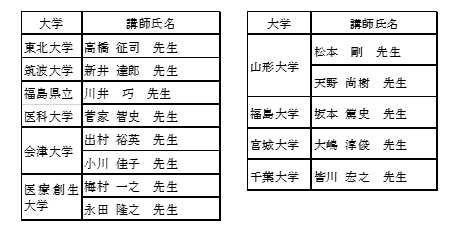

講師一覧

・福島県立医科大学

産科婦人科学講座 教 授 添田 周 先生 『産婦人科の魅力と、そこから見える日本』

・医療創生大学

薬学部薬学科 助教授 松本 麻里 先生 『地域包括ケアシステムにおける薬剤師の役割』

看護学部看護学科 准教授 勅使河原 薫 先生 『認知症の看護を学ぼう』

健康医療科学部作業療法学科 講 師 春山 佳代 先生

『「お箸でラーメンが食べたい」~小さな希望を叶える作業療法~』

今回の出前講義をとおして、参加した生徒達は医療系大学での学びについての理解を深めるとともに、専門分野の研究に触れ、医療系の分野への進路意識を高めることができたようです。

8月6日に福島イノベーションコースト構想推進機構のご協力のもと、廃炉イノベーションツアーが行われました。

震災後の浜通りに集まっている最先端の技術・研究に触れ、福島第一原発の廃炉に向けた取組について理解を深めるとともに、復興や地域の課題について考えることを目的として関連施設の見学や体験活動を行いました。

Jヴィレッジでは震災前から震災直後、そして現在までの施設の変化をパネルや施設見学をとおして知りました。震災直後の原発事故の収束拠点となったJヴィレッジの姿から、再び天然芝のピッチが戻り、全国さらには海外から集まった多くのスポーツ選手が利用する光景からは、Jヴィレッジがまさに震災からの復興のシンボルであると感じさせられました。

(Jヴィレッジでの見学の様子) (リプルンふくしまでの見学の様子)

特定廃棄物埋立情報館リプルンふくしまでは放射性物質に汚染されたごみの埋立処分の具体的な方法や、汚染されたごみの処理の状況について説明を受け、放射性物質を含む廃棄物の処分事業についての理解を深めました。

福島エコクリエートでは産業副産物の「地産地消」や土木資材についての説明後、工場で実際に作られている様子を見学させて頂きました。石炭灰の有効利用について学び、地域の先端産業についての理解を深めました。

(福島エコクリートでの見学の様子) (福島ロボットテストフィールドでのドローン体験の様子)

福島ロボットテストフィールドではドローン体験や最先端のロボット実験施設見学を行い、防災などに関わる最先端研究の現場を体験することができました。

今回のツアーをとおして、参加した生徒達は廃炉や防災についての理解を深めるとともに、最先端の地域産業に触れ、新たな視点を養うことができたようです。

7月29日に和歌山県立田辺高校との防災に関する交流活動がオンラインで行われました。

震災・津波被害などこれまでに複合的な被害を受けた経験をもついわき市の高校生と、南海トラフ地震等への防災に関する課題をもつ和歌山県田辺市の高校生が、防災・復興に関わる交流活動をとおして、防災意識を向上させ、災害や地域創生に向けての課題解決力を養うことを目的として、昨年度の3月から5回にわたって交流事業が行われました。

5回目となる今回の交流では、これまでの取組のまとめの活動として、高校生が『地域の防災に対してできること』をテーマに、田辺高校のほか、ふたば未来学園高校、和歌山県の神島高校、串本古座高校の生徒の皆さんにも参加いただき、ディスカッションを行いました。

和歌山県の高校生が防災について考えていること、それぞれの地域の災害対策の現状、実際に被災した当時の経験など、多くの意見が交わされ、各生徒が防災に関する理解を深めるとともに、防災に関する課題について考えることができました。

また、講師として参加いただいたいわき市職員の方からは、いわき市の防災に関する取組のほか、災害時の行動や判断をするうえで大切なことなど、経験をもとにした貴重なお話をいただくことができました。

今回の和歌山県の高校生との交流事業をとおして、参加した生徒達は地域の防災や災害後の地域創生について考え、新たな視点を養うことができたことと思います。

今後も、将来の地域発展を目指して生徒達が主体的に取組める活動を進めていきます。

6月14日(月)から7月1日(木)に渡って、1学年対象の総合的な探究の時間における、スーパーイノベーションハイスクールの取組の一環として、津波被災地区探究活動が行われました。

東日本大震災での津波被害の状況や復興の様子を理解するとともに、いわき市や浜通りの課題について考えることを目的として、6月14日の事前学習、23日の現地研修、28日の事後学習、7月1日の発表会を実施しました。

事前学習では津波の被害や震災当時の状況を調べる活動を行い、これを踏まえて23日の現地研修では久之浜地区と薄磯・豊間地区に分かれて被災した場所の見学や、語り部の方の講話、復興関連施設の見学などを行いました。

実際に被災した場所を見学し、津波被害を経験された語り部の方のお話を聞くことで、生徒達は震災や津波の被害を知り、震災からの現在の復興の状況に触れることができました。自分の目で見て、直接聞いた今回の活動は、震災当時の記憶も少ない生徒達が震災について理解を深める経験となったようです。

事後学習では現地研修の内容を振り返り、被災地やいわき市、浜通りの課題について考え、iPadを用いてスライドにまとめました。これらの活動の成果を各班が発表し、津波被災地区の震災当時と復興の様子、各自が感じた地域課題についてクラス内で共有しました。

今回の津波被災地区探究活動をとおして、震災と復興という面から地域理解を深め、地域の課題について考えるきっかけをつくることができました。

今後も、生徒達が主体的に課題意識をもって取組める活動を進めていきます。

6月30日(水)に3学年を対象にした、地域理解探究のまとめの活動が行われました。

磐城高校の総合的な探究の時間では、地域理解と地域課題の解決を目標として、3年間をとおした「地域理解探究」を行っています。具体的には、1年次の津波被災地区探究、企業・研究所訪問研修や、2年次の地域探究を探究活動の軸にして、3年次でこれらの探究活動の成果と大学選択や将来の職業といった進路に接続する活動を行います。

今回の活動では、これまでの自分の活動の振り返りや自己評価を行うとともに、教育実習中の教育実習生(本校卒業生)による講義を受けました。

各クラスをリモートで接続し、教育実習生には大学での学問や、受験勉強での体験談などを話してもらいました。講義では、生徒達は各自のiPadで接続して参加するとともに、チャット機能を活用して質問などを行いました。

講義の内容は教育実習生の大学での学問の魅力の話や、大学選択の話、受験勉強時の体験談など、これから本格的な受験勉強・進路選択を控えた3年生にとっては身近なテーマで、真剣に耳を傾ける生徒達の姿が見られました。

今回の活動をとおして、生徒達はこれまでの高校生活を振り返るとともに、これからの受験勉強や進路に対する意識を高めることができたのでないかと思います。

5月28日(金)に3学年を対象にした大学学問講座が行われました。

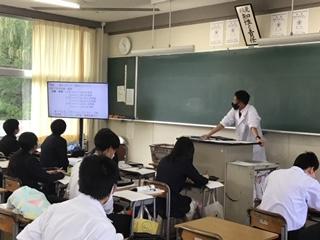

新型コロナウイルスの影響で大学見学などの行事が中止になったことを受け、生徒の進路意識の向上などを目指してオンラインで各大学の先生方と接続し、生徒は大学の先生方によるリモート形式の講義を受けました。

文系分野5講座、理系分野5講座、合計10講座が開かれ、生徒は希望進路などに合わせて講座を選択し、90分の講義を2コマ受講しました。

今回の講義では本校生徒・教員に配備されているiPadとTVモニターを活用するとともに、Google Meetのシステムを利用しました。

リモートではありますが、リアルタイムでお互いの表情が見え、声が聞こえる講義が実現し、iPadを介しての質問や、システム中のメッセージ機能での意見・質問の発信をとおして積極的に講義に参加する生徒の姿が見られました。

今回の講義をとおして生徒は大学での専門的な学問に触れるとともに、学問の面白さや魅力を感じることができたのでないかと思います。

今後も新型コロナウイルスの影響で活動が制約されることが想定されますが、本校ではiPadやオンラインのシステムなどを活用しながら効果的な教育活動を行ってまいります。

12月9日に本校教員が相馬郡新地町立尚英中学校にて、ICT活用教育の視察研修を行いました。

新地町は県内でも特にICT機器の教育現場への導入と活用が盛んです。

今回は尚英中学校でのICT機器を活用した英語の授業を参観させていただき、授業での実践例に触れることができました。

さらに、新地町の小・中学校におけるICT環境整備の状況やICT機器を活用した学びの取り組みについても説明をいただきました。

本校では、11月に1年生にタブレットが支給され、全生徒にタブレットが行き渡りました。一人一台という恵まれた環境が整った現時点での視察研修で得た内容は、校内でのタブレット等のICT機器を活用した授業やその他の活動に充分に還元できるものでした。

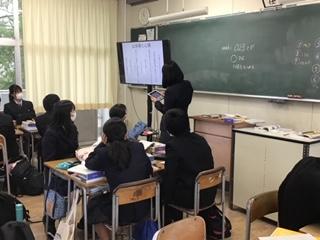

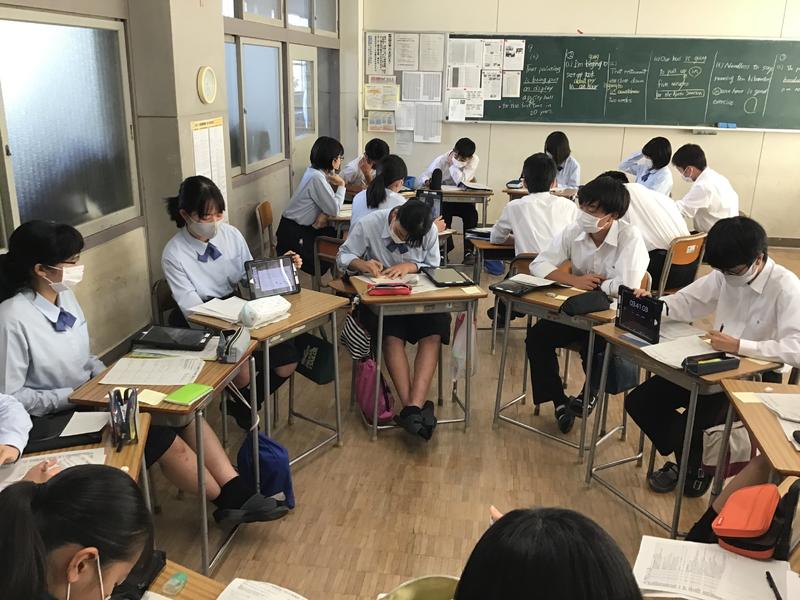

11月2日(月)に本校教員による授業研究会が行われました。

本研究会では、生徒一人ひとりの学力を伸ばし、希望進路の実現に結び付く授業を目指して、アクティブラーニングの手法や、ICT機器を取り入れた授業の研究がなされました。

本校は平成29年度よりスーパーイノベーションハイスクールの指定を受けており、その事業の一環として、生徒・教員に対してはタブレットが、各教室にはモニターが配備されるなど、県内の公立高校に先駆け先進的なICT機器の導入が行われています。

特に、今年度中にはすべての教員・生徒に一台ずつタブレットが配備される予定であることから、ICT機器を生徒の学習活動に積極的に取り入れた授業展開の研究が重点的に行われました。

具体的には、教員から生徒への課題の配布や教員への課題の提出、生徒どうしの考えや意見の共有、調べ学習、発表のための資料づくりにタブレットやモニターが使用されました。

ICT機器のこのような活用により、効率的な授業進度の確保や、生徒の主体的で深い学び、紙媒体の資料の削減など大きな授業改善が図られると期待されます。

今後も教員がそれぞれに工夫しながらICT機器を授業に導入し、授業改善を試みることで生徒の学力の伸長と希望進路の実現を目指して参ります。

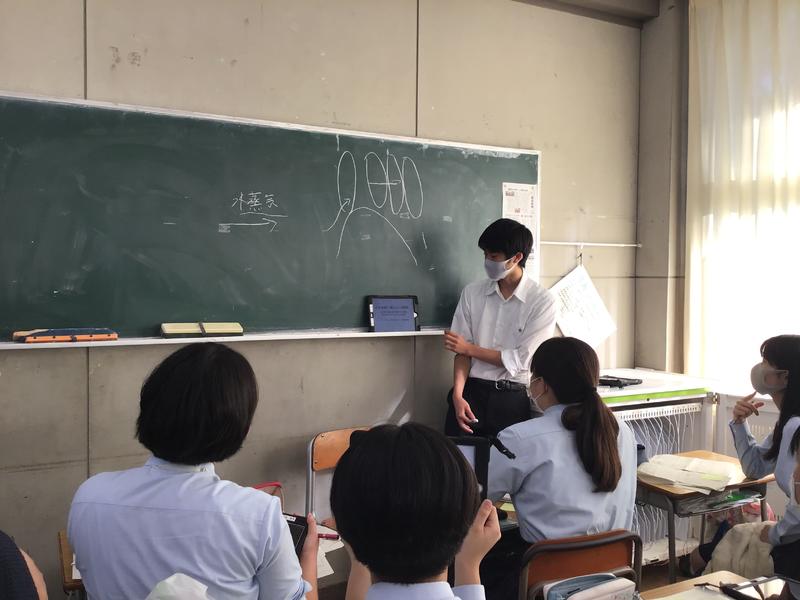

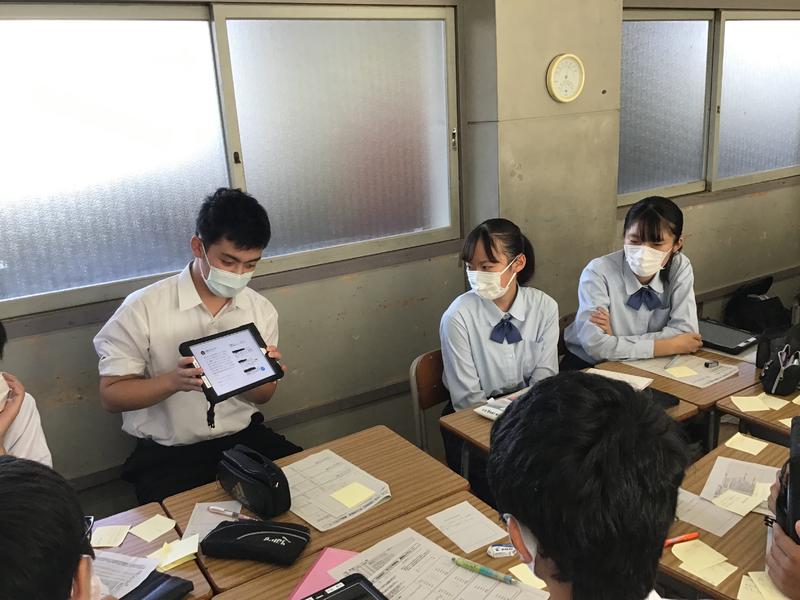

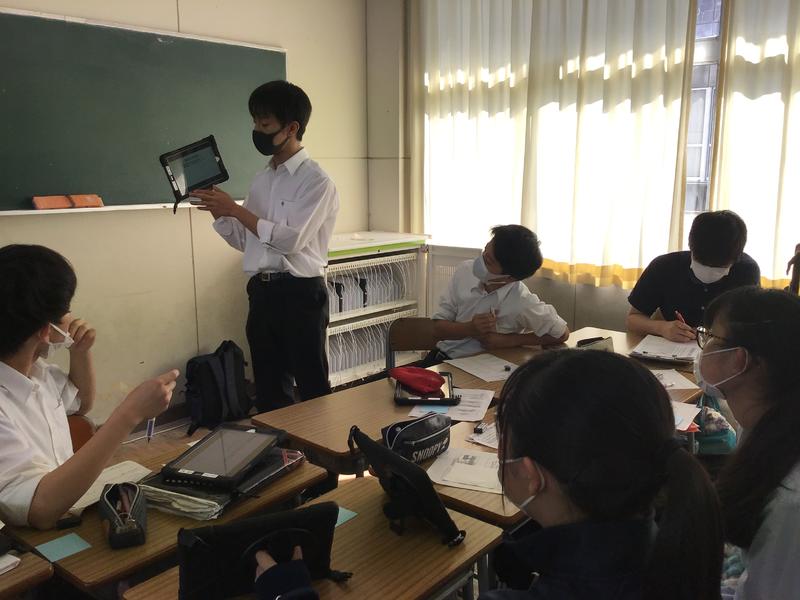

9月30日(水)4~7校時に2学年の総合的な探究の時間において、福島イノベーションコースト構想の実現に係る人材育成の一環として各生徒が地域に関する探究発表を行いました。

前回の活動でテーマを決定し、当日の発表にむけてそれぞれがアンケート調査や個人へのインタビュー、またテーマに関する文献をあたるなど様々な方法で探究活動を進めてきました。

発表はクラスごとにグループで行い、撮影係とタイムキーパーをそれぞれ分担し作成したスライドをもとに各グループが工夫をしながら行いました。

発表後の質疑応答では、今まで意識をしてこなかった地域や生活に関する情報に関心を深め、活気ある探究発表会を行うことができました。

半年間行ってきた2学年の探究活動もいよいよ最後、次回は、各グループで行った発表をもとにクラス代表を決定し、学年での探究発表会を行います。