5月17日(水)、本校1年次生徒が総合的な探究の時間において、「津波被災地区探究活動」のガイダンス及び事前学習に臨みました。

昨年度に引き続き、今年度も1年次では「津波被災地区探究活動」において、いわき市沿岸部が受けた東日本大震災での津波被害とそれからの復興の姿を、現地学習を含め探究していきます。

今回は、ガイダンスとしてこれからの探究活動の目的・意義・位置づけ等の説明や本活動内容の説明を受けました。また、本校は福島SIH(スーパー・イノベーション・ハイスクール)指定校であり、浜通り地域等の産業基盤を構築する国家プロジェクト「福島イノベーション・コースト構想」の説明を福島イノベ機構担当者様より受けました。

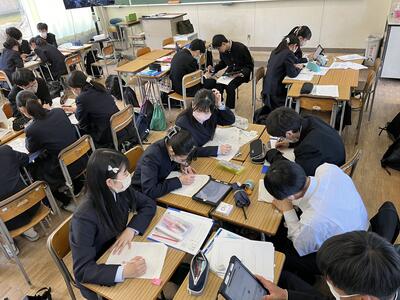

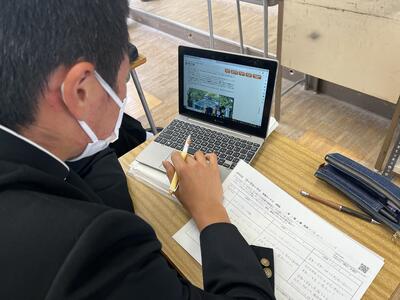

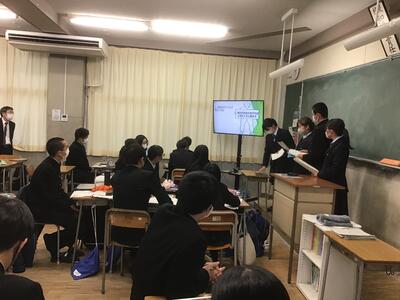

各教室では、現地学習の班に分かれ、タブレットや資料等を用いながら、被災地区の情報収集や語り部さんへの質問事項を検討しました。

生徒は震災当時3歳程度と幼かったため、震災の記憶はほとんど残っていません。自らが住む地域で起こった災害の教訓を後世に伝え、風化させないためには、地域を知ること、そして課題を見出し行動することが大切です。それを念頭に置き、探究活動を深めていきたいと思います。

5月16日(火)、本校2年次生徒が「地域理解探究」として探究活動に取り組みました。

昨年度行った「企業研究所訪問研修」では、生徒自身の興味関心に基づいて8つのジャンルに分かれ、各企業から与えられた課題に対し、解決策の提示や提言を行いました。

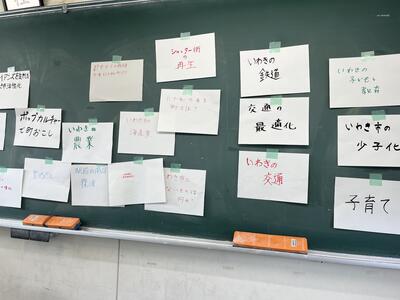

そのときのジャンルをもとに昨年度の探究活動を通して感じた地域の現状や未来の展望、先日行われた3学年の「地域理解探究」発表会で得た地域が抱える課題意識等を踏まえ、今年度から来年度にかけて行っていく「地域理解探究」の探究課題を設定しました。

今年度は、課題解決に向けた調査・研究を4回にわたりグループまたは個人で行っていきます。自分の進路と地域課題とを結び付けながら、浜通りや地元いわきに関する探究活動を通して地域理解を深めていきたいと思います。

4月14日(金)6校時の3学年総合的な探究の時間では、今年度の年間計画についてガイダンスを行いました。

3学年では、地域における課題を自ら発見し探究する「地域理解探究」を昨年度に引き続き行い、さらに深化させた上で論文にまとめます。また、5月には、「地域理解探究」の成果を1・2年次生に発表します。

今年度は地域探究の他に、大学訪問研修や進路講演会といった活動を行っていきます。自らの進路との結びつきを考えるとともに、進路希望実現のために探究をさらに深めていきたいと思います。

4月13日(木)1~3校時に、2年次総合的な探究の時間「探究BASICセミナー」を行いました。

2年次では、1年次に実施した探究活動で得られた地域に関わる知識と探究の手法を踏まえつつ、いわき市・浜通り地域の創生に諸課題を自ら設定し、課題解決に向けた探究を進めていきます。

前半は「地域探究」に向けた課題設定の手法を各クラスで学びました。

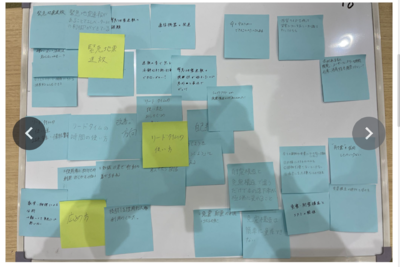

後半はグループに分かれ、興味・関心のあるテーマや課題について共有しました。

地域探究では3年次までの2年間、課題解決に向けた探究活動を行っていきます。今回の探究BASICセミナーを生かしていわき市・浜通りの諸課題に向き合い、課題解決に向けて探究の深化を図っていきたいと思います。

1月27日(金)、田村郡三春町のコミュタン福島(で行われた「令和4年度福島イノベーション・コースト構想の実現に貢献する人材育成 成果報告会」に本校から3名の生徒が参加してきました。

開会後、筑波大学生命環境系 微生物サステナビリティ研究センター センター長の野村暢彦教授による『微生物によるコミュニケーション』と題された基調講演が行われました。

微生物研究の第一人者である野村先生から、微生物が肥満や糖尿病、自閉症などさまざまな事柄に関与していることや環境中の微生物の80%以上はバイオフィルム(群れ)であり、微生物も人間と同じようにコミュニケーションをとっているということ、環境の浄化能力はバクテリアのみが持っていることなど研究分野に関するお話をいただきました。

さらに、研究分野以外についても、大学は教科書の外側にあることを探して教科書に新たな真理を追加する場であること、大学に入学する時点でやりたいことが無くても学問を通じてやりたいことを見つける能力や気づく能力を身につけてほしいと考えていること、バイオフィルムにも変わり者が出現するが、その変わり者が環境の変化に対して守ってくれることから、社会においても変わり者を容認する寛容さが大事であることなど示唆に富むお話をいただきました。

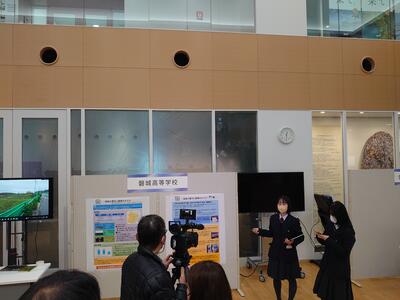

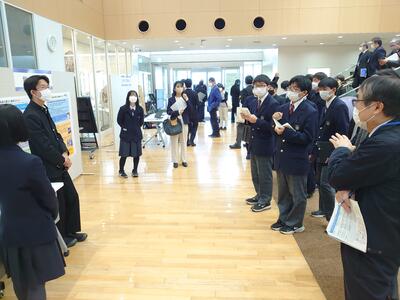

昼食後はイノベ対象校を2グループに分け、ポスターセッションを行いました。

本校は1年次生徒が「津波被災地区探究活動」、「学校交流(灘、高槻、筑波大附属駒場)」、「東日本大震災メモリアルday2022」の活動を踏まえて、発表を行いました。

参加生徒はこれまでの活動を2枚のポスターにまとめ、さらに動画も駆使して発表を展開させました。

たくさんの方々に足を止めていただき、質疑応答も時間いっぱいまでしてくださり、非常に充実した内容でした。

ポスターセッションの後は、各企業・研究所による体験活動が行われ、イノベ事業に関わる企業や研究所がたくさんあることや震災からの復興や廃炉につながる新技術などを学ぶことができました。

このような成果報告会を主催してくださった福島県、福島イノベーション・コースト構想推進機構様に改めて感謝申し上げます。

本校は平成30年度より福島イノベ構想のトップリーダー分野の対象校として、新たな産業の創出・集積に資する研究者や経営者・企業家など、トップリーダーとして構想を牽引し、浜通り地域・日本、国際社会で活躍できる人材育成を進めております。

今後もトップリーダーの育成のため、さまざまな教育活動を進めて参ります。

1月23日(月)に福島県教育委員会主催による「令和4年度 震災と復興を未来へつむぐ高校生語り部交流会」が、東日本大震災・原子力災害伝承館(双葉町)にて行われました。震災と復興に関する地域課題探究学習を通して、福島における震災、復興、そして未来について、自分の考えを持ち自分の言葉で語ることのできる高校生(高校生語り部)を育成するための事業のまとめとして実施される報告会で、本校代表として2年の関根杏華さんが参加しました。

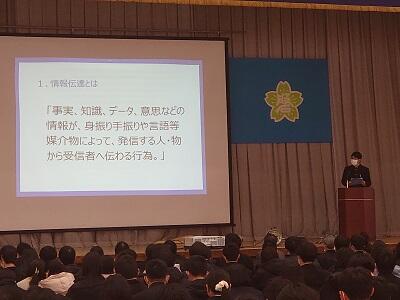

最初に、NPO法人富岡町3・11を語る会の代表である青木淑子氏から、語り部(語り人)としての意義と方法についての講話を聴きました。体験ではなく興味関心の有無が重要であること。そして、語ること・言葉で伝えることこそが、多くのことを伝え、知ること、考えること、行動することに繋がっていくため最も重要な活動であること。また、上手に語ることは上手に聞くことからスタートすること。自分の(自分たち)の関わり方や思いを持つことが大切であること等のアドバイスを頂きました。

続いて、オンライン参加の11校と現地参加の12校(本校は現地参加)に分かれ、各校の取り組みの成果が報告されました。風評被害を克服するためにグローバルGAP認証の作物数増を目指す岩瀬農業高校や、大震災時の福島空港の役割を取り上げた石川高校、大震災で崩れた小峰城の石垣を復元した技術が熊本城の復元に貢献した報告の白河高校等、興味関心を惹く活動報告が多く刺激的な時間となりました。

まとめとして、講師の青木先生より、福島に起きた大震災は原発事故との複合災害であり、福島には原子力を語る務めがあること。探究活動において生徒たちが伝えることができる場所や機会を確保し続けることが大切なこと。また、本校の関根さんの報告内容を取り上げ、誰でも語り部に成れることや県民の意識改革も必要なこと等がアドバイスされました。

1月20日(金)・21(土)の2日間、宮城県多賀城高校にて開催された「東日本大震災メモリアルday2022」に本校から1年次生徒3名が参加しました。

この東日本大震災メモリアルdayは、東日本大震災の犠牲者慰霊とその経験と教訓を後世に継承することを目的に2016年から行われています。今回は全国から18校が一堂に会し、交流行事やポスターセッションによる研究発表、フィールドワークなど多彩なプログラムが実施されました。

1日目は、東北大学災害科学国際研究所の佐藤教授による緊急地震速報におけるリードタイム(猶予時間)の活用法や建物の免震構造について講話を聴いた後、KJ法を用いたグループワークを行いました。生徒同士が佐藤教授の講話を基に、防災・減災に対する意見や疑問等を出し合い、様々な視点から分析していました。

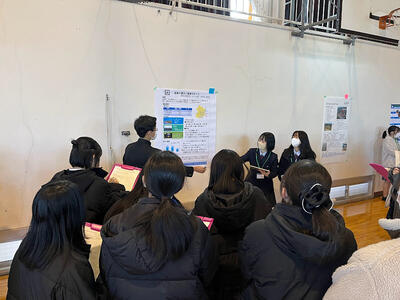

2日目は、各校による研究成果や活動内容を発表するポスターセッションと津波伝承まち歩きツアーを行いました。本校は「福島の震災と復興のかたち」というテーマのもと、いわき市沿岸部の津波被害や復興、今後の課題等についてまとめ、発表を行いました。まち歩きツアーでは、多賀城高校災害科学科の生徒の案内で多賀城市内の巡検を行いました。多賀城高校の生徒が設置した波高標識や実際の津波跡を目の当たりにしたことで、改めて津波被害の恐ろしさを痛感しました。

生徒は、2日間の高校生同士の交流を通して、防災・減災に対する新たな学びを得てきました。今後は探究活動を深めるとともに、学校や地域に還元していきたいと思います。

宮城県多賀城高校をはじめとする全国の参加校のみなさま、貴重な機会をいただけたことに感謝申し上げます。

なお、この東日本大震災メモリアルday2022への参加に当たっては、三菱みらい育成財団様からご支援をいただきました。

12月28日(金)、いわき産業創造館において開催された学校交流(筑波大学付属駒場中・高等学校、灘中・高等学校、高槻高等学校)に本校生徒7名が参加しました。この学校交流は、2泊3日に及ぶ3校のスタディツアーのまとめとして位置づけられ、福島・浜通りの現状を目の当たりにして感じたことや、風評やエネルギー、漁業などの分野に関わる話を聞いて考えたことを基に、本校生徒と活発に議論を交わしました。

グループディスカッションでは、3校の生徒から本校生徒に向けて、スタディツアーを通して感じた課題や本校生に対する質問等が投げかけられ、様々なトピックについて異なる視点から議論していました。特に、震災後の「復旧」と「復興」の相違点に目をつけ、今後の方向性について意見を交わしていたり、被災地を訪れて学んだことを伝承していくことの意義について深め合っていたりしたのが印象的でした。

今回の三校合同ツアーの学校交流は、普段の学校生活では経験することのできない新鮮で貴重な時間でした。住んでいる地域・通っている学校こそ違えど、これからの社会を担っていく同世代の生徒たちが、交流を通して考えたことをさらに発展させ、新たな一歩を踏み出していくことを期待しています。

筑波大学付属駒場中・高等学校、灘中・高等学校、高槻高等学校のみなさま、ありがとうございました。

*写真撮影時のみマスクを外しております。

12月12日(月)、5~7校時に本校南体育館において2学年「地域探究全体発表会」が行われました。

先日のクラス発表会で選出された代表者14名がそれぞれ発表を行いました。

全体発表会にあたり、審査員として本校からは校長、学年主任、司書、外部からは福島イノベーション・コースト構想推進機構、いわきアカデミア、三菱みらい育成財団、いわき市構造改革推進本部、NPO法人カタリバの方々にご来校いただき、審査をしていただきました。

すべての発表が終わった後は、審査員の方々からご講評をいただきました。

全体発表会終了後、生徒は教室に戻り磐城高校ルーブリックを用いて探究活動の自己評価を行いました。

これで今年度の2学年の探究活動が終了となります。

これまでの2年間の探究活動をもとにして、次の3年生での探究活動に繋げて行けるようにクラス担任や研究開発部を中心に生徒の探究活動のサポートを引き続き行っていきます。

12月13日(火)5~7校時に、1年次で総合的な探究の時間「企業研究所訪問研修」の発表会を行いました。

これまで数回にわたる事前学習では、各企業様から与えられた課題に対し、各班で解決策や提案を考え、まとめてきました。本来であれば、11月に予定されていた企業研究所訪問研修で実際に各企業様を訪問し、各班で提示した解決策や提案に助言をいただくはずでしたが、新型コロナの影響により、今年度はそれが叶いませんでした。

しかし、今回の発表にあたり、オンライン等で助言くださった企業様が数多くあり、それを基に探究内容の向上や改善を施してきました。

今年度は8コース(16の企業)に分かれ、発表会を行いました。発表会には多くの企業様やいわき市役所、認定特定非営利活動組織カタリバ、いわきアカデミア、福島イノベ機構の方々が来校され、発表に対する講評をいただきました。

講評等を受けて生徒は新たな課題や問題に直面し、更なる探究の必要性を感じていました。また、今年度の企業研究所訪問研修全体を通して、生徒が自分の住む町・地域の現状や未来の展望を改めて考える良い機会になりました。この経験をもとに、来年度の「地域探究」につなげていきたいと思います。