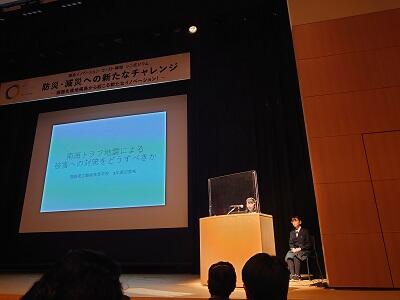

12月10日(土)、富岡町文化交流センター「学びの森」にて福島イノベーション・コースト構想シンポジウムが行われ、本校から2年生2名が参加し、取り組みについて発表しました。

今年度のシンポジウムは”防災・減災への新たなチャレンジ~課題先進地福島から起こる新たなイノベーション!~”がテーマで、本校では今年度の総合的な探究の時間で防災のカテゴリーを探究した渡辺美咲さんと布施彩華さんが学校代表として参加しました。

渡辺さんは『南海トラフ地震による被害への対策』、布施さんは『外国人への災害支援』というタイトルで発表を行いました。

渡辺さんは、南海トラフ地震では福島への被害は想定されていないが、地震の被害により多くの方々が福島へ避難するのではないかと想定し、避難者への物資供給のためのルート確保と東北地方の協力体制を構築する必要性を訴え、そのために受け入れ設備の増築や関わる人材の育成が大切であると発表しました。

布施さんは、在留外国人の増加が進んでいる福島県において、各組織が外国人への災害支援を進めているが、外国人に伝えるための「やさしい日本語」が来て間もない外国人にとっては難しいことを訴え、外国人の方々の立場に立った「やさしい日本語」を広め、実際に避難を誘導する可能性が高い地域住民に知ってもらうことが大切であることを発表しました。

二人の発表について、今回のシンポジウムで基調講演をされた東北大学災害科学国際研究所所長の今村文彦先生から直接ご講評をいただき、お褒めの言葉をいただきました。

生徒は今回の探究内容や取り組みについて、また、自分自身についても大きく自信を持つことが出来たようです。

このような生徒の成長の場を準備していただいた、福島イノベーション・コースト構想推進機構をはじめとして、多くの皆様に感謝申し上げます。

※発表時・撮影時のみ、マスクを外しております。

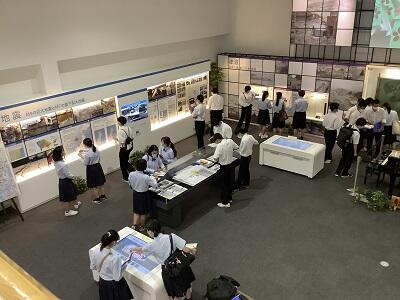

11月15日に本校百年記念館において、2学年の生徒が福岡県立修猷館高校との学校交流に参加しました。今回の学校交流は修猷館高校2学年の修学旅行の一環で行われました。本校の高校生震災語り部による津波被災地区の現状や課題の説明を通して、自然災害の恐ろしさや今後の復興、教訓の伝承などについて考えました。修猷館高校の学校紹介では、本校OBであるゴージャス氏のモノマネを行い、場を盛り上げてくれました。小グループに分かれての交流活動では、両校の視点から震災や浜通りの課題等について活発に議論を交わしていました。また、部活動や今後の進路など身近な話題について意見交換を行い、どのグループも盛り上がっていたのが印象的でした。

修猷館高校の学校紹介 本校の学校紹介

高校生震災語り部による説明 小グループでの交流活動

閉会行事

同世代の異なる視点から議論し合った今回の交流は新たな学びの機会を得る貴重な時間でした。今回の経験が両校ともに今後に活かされることを期待します。修猷館高校のみなさま誠にありがとうございました。

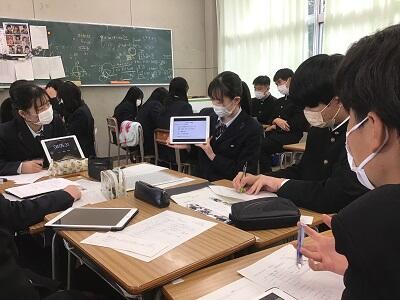

10月26日(水)、6~7校時に2学年で「地域探究クラス発表会」が行われました。

6校時は、各グループの中で各々が地域探究活動の成果発表を行い、各グループでの代表者を1名選出しました。

7校時では、各グループで選出された代表生徒1名がクラス生徒全員の前で発表を行いました。

この発表会には、いわき市の職員の方が4名、認定特定非営利活動法人カタリバの職員の方が2名が来校されて、生徒の発表の様子を参観されました。

今回のクラスでの発表をもとに各クラスの代表生徒を2名選出し、その選出された代表生徒は、12月12日(月)に本校南体育館で行われる全体発表の際に発表してもらうことになっています。

9月21日(水)に2学年の総合的な探究の時間として、筑波大学,山形大学,福島大学を訪問してきました。

筑波大学では研究基盤総合センターとプラズマ研究センターに分かれて研究施設の見学、説明を受け、大学生の案内で中央図書館や体育ギャラリーなど自然豊かで広大なキャンパスを見ることができました。

山形大学小白川キャンパスでは午前中に大学説明、体育施設や図書館、SCITAセンターなどを見学するキャンパスツアー、午後は地域教育文化学部三上教授の「論語に学ぶ後悔しない進路選択術」の講義を受けました。自らの「義」を打ち立てていくために学ぶ気持ちを持つことができました。

山形大学米沢キャンパスでは工学部の説明に続き、化学・バイオ工学科山本教授の模擬講義「工学の研究は医学に貢献できる?」によって、医工学の分野を知り、研究内容の奥深さに気づかされました。昼食をはさんでキャンパスを見学しました。

福島大学では文系と理系に分かれて学類の説明を受けた後、高等教育企画室の前川准教授の講義「君が学ぶと世界が変わる」を聴き、「今、何のために学ぶのか」を考えました。

どのコースでも学問や研究の楽しさが感じられ、今後の主体的な学びへつながる経験をすることができました。

コロナ禍にもかかわらず受け入れてくださった各大学の関係者の皆様へ、厚く御礼を申し上げます。

なお、この活動は福島イノベーション人材育成実践事業(トップリーダー育成事業)の一環で行いました。

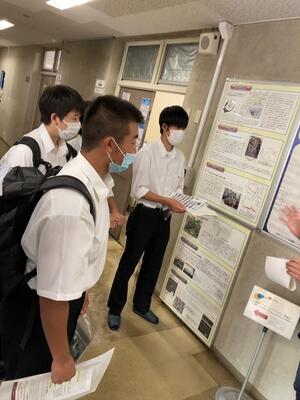

8月5日に福島イノベーション・コースト構想推進機構のご協力のもと、廃炉イノベーション現場見学ツアーが行われました。今年度は13名の生徒が参加しました。

イノベーション・コースト構想について理解を深めるために、浜通りで行われている廃炉や復興の現状を理解するとともに最先端技術に触れ、課題を発見するきっかけとすることを目的として、関連施設の見学や体験活動を行いました。

楢葉遠隔技術開発センターでは、最初にセンターについての講義を聞き、この施設が原子力機構の中でどのように位置づけられているか、またどのような役割があるかを学びました。JAEAの組織や廃炉の具体的なイメージを持っている生徒は少なかったので、初めて聞く内容が多く生徒はその内容に興味津々の様子でした。

続いて、研究棟のバーチャルリアリティシステムを見学しました。原子炉建屋のサイズ感や内部の状況をその場にいるかのような臨場感で観察することができ、またバーチャルリアリティシステムを用いて行われる研修があることを知ることができ、多くのことを学ぶことができました。

最後に、試験棟を見学し、ロボット操作の実習を行いました。偶然にも廃炉作業に向けての実際の試験が行われている最中だったこともあり、貴重な体験をすることができました。また、ロボットの操作の体験については生徒たちが楽しみながら実習することができました。

福島エコクリエート株式会社では、産業副産物の「地産地消」や土木資材についての説明を受けた後に、実際に工場で作られている様子を見学しました。石炭灰の有効利用などについて学ぶことができ、地域の先端産業についての理解も深めることができました。

福島ロボットテストフィールドでは、ドローン体験や最先端のロボット実験施設の見学を行い、防災を始めとした最先端研究の現場を見学することができました。

今回のツアーを通して、参加した生徒達は廃炉や防災についてしっかりと学びを深めるとともに、最先端の地域産業に実際に触れて、新たな視点を養うことができたようです。

夏季休業中の8月3日、10日、17日の3日間にわたり、令和4年度磐陽ゼミ(サマーゼミ)を行いました。

今回は本校に医学コースが設置されたことから、地域医療をテーマにし、いわき医師会の先生方やいわき市役所の保健福祉部地域医療課の職員の方々をお招きして活動しました。

初日はいわき市医師会会長の木村守和先生(木村医院)から「いわき市における医療の現状と課題」と題しまして講義いただき、2日目、3日目の活動のためのグループ分けと自己紹介を行いました。

2日目は「いわきの医療の問題と解決策について」をテーマに、KJ法を用いて各グループごとに話し合い、活動しました。

3日目は2日目のテーマを踏まえて、「いわきの医療の問題に対して自分たちができることは?」をテーマに意見を出し合い、グループごとに代表者が参加者全員の前で発表を行いました。

事後の生徒の感想を見ますと、いわきの地域医療についてのみならず、いわきや浜通りの問題点や今後の取り組みについても考える機会となったようです。

今回の活動に際しまして、いわき市医師会並びにいわき市役所保健福祉部地域医療課からご協力をいただいたこと、感謝申し上げます。

誠にありがとうございました。

7月27日(水)いわき産業創造館(ラトブ6階)において、本校1年次の生徒9名が「震災・復興・原発問題」をテーマに、明治大学付属中野八王子中学高等学校の生徒との交流会に参加しました。

今回の交流会は、明治大学付属中野八王子中学高等学校さんによる福島県ホープツーリズム事業の一環で行われました。両校の生徒を4グループに分け、3日間にわたる浜通りの原発関連施設や地域のフィールドワークから浮き彫りになった気づきや疑問を明治大学付属中野八王子中学高等学校の生徒さんから本校生徒に投げかけることで創造的・探究的な議論に発展しました。

本校生徒は先月行った「津波被災地区探究活動」やこれまでの学習の成果を活かし、当事者の視点から共有することで、被災地や復興への向き合い方、次世代のエネルギー問題などについて、より発展的・具体的に意見を交わしました。

また、最後には各グループで挙がった震災復興やエネルギー問題などの話題や複合災害の教訓をこれからの未来にどう活かすかについて共有しました。

今回の活動を通じて、両校の生徒が震災・原発事故の記憶を語り継ぐ世代として、日本中または世界中に発信していくことの重要性を強く感じていました。さらに、震災・原発事故を福島だけの問題として限定せずに「自分事」として情報を発信する必要性があると捉えていたのが印象的でした。両校の視点から得られた新たな知見をこれからの探究活動に活かしていきたいと思います。

明治大学付属中野八王子中学高等学校の皆様ありがとうございました。

6月22日(水)5~7校時に1年次を対象にした「津波被災地区探究活動」現地学習を行いました。

生徒は、東日本大震災において甚大な津波被害を受けた薄磯・豊間地区と久之浜地区の2コースに分かれ、事前学習の内容を踏まえたうえで、被害の状況や復興の姿を見学しました。

また、それぞれのコースにおいて現地の語り部の方から当時の状況や震災の教訓などに関する講話を受けました。生徒は命の尊さを実感するとともに、災害の教訓を後世に伝えていく役割を再認識する良い機会になりました。

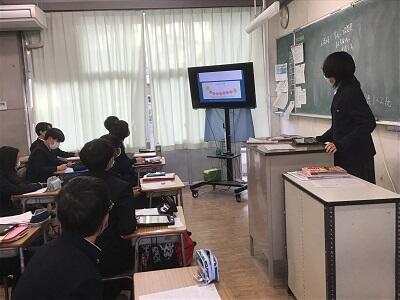

6月30日(木)5~7校時に各クラスにおいて発表会を行いました。

津波被害の状況や復興に向かう地域の姿、津波被害の教訓など、現地学習で学んだことを各グループでまとめました。

それぞれのグループで制作したスライドを用いてクラス内で共有することで、当時3~4歳であった生徒にとっては、自然災害の脅威を再認識するとともに、災害の教訓をどのように活かし、伝えていくかを考え、防災・減災に対する課題とそれに対する手立てを考察する実りある時間となりました。