5月1日(木)にふたば未来学園の探究発表会に参加しました。

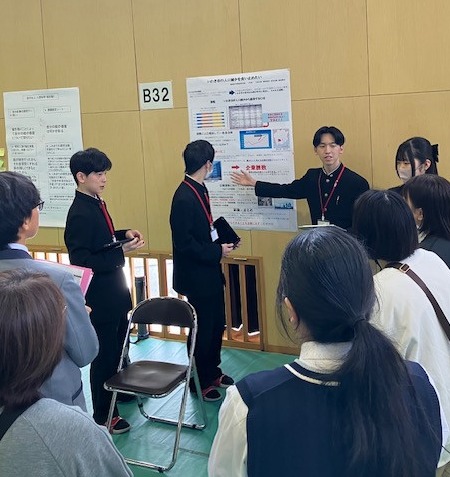

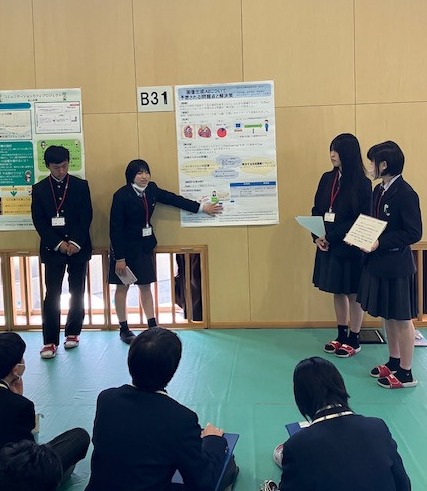

本校からは2学年の2つのグループが、「画像生成AIについて予測される問題点と解決策」「いわき市の人口減少を食い止めたい」をいうテーマでポスターセッションに参加しました。2つの班ともポスターを何回か推敲し、発表練習もして迎えた本番でしたが、中学生・高校生・関係者といったたくさんの人の前で発表することにさすがに緊張。しかし、大きな声で堂々と自分たちのパフォーマンスを行うことができました。

発表後の質疑応答の時間では、かなり鋭い質問をされる場面もありましたが、自分たちで調べたこと・考えたことをもとに誠実に答える姿が印象的でした(後から聞いたら、かなり焦っていたようですが)。いただいた感想を、今年度の探究活動にしっかり生かしましょう。また、午後に行われた、コンテスト部門通過者の発表は、内容はもちろんですが、発表のしかたも大変参考になるものでした。良いところはどんどんまねしよう!!

このような場で発表する機会を、今年度はもっと増やしていきたいと考えています。一度発表すると、「楽しくなってくる」(今回の発表者の感想)そうですので、皆さんも積極的に外部での発表に手を挙げてみてください。

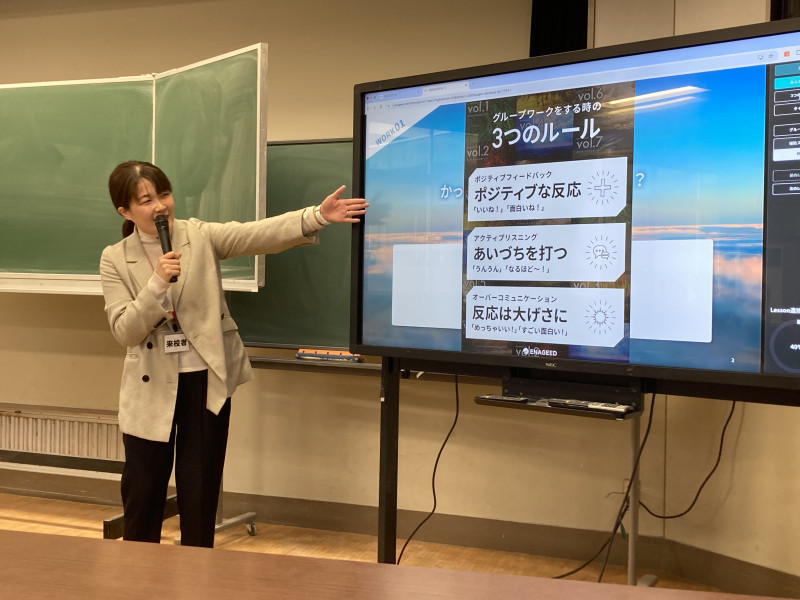

4月3日(木)に、総合的な探究の時間のための研修会を開きました。

今年度から本校では総合的な探究の時間が毎週水曜日の6校時に行われることになりました(昨年までは月一回程度のまとめどりでした)。また、昨今の入試状況を踏まえて早い段階から「自分探し」「興味関心の所在確認」を生徒に行わせるため、1年次にエナジード社の教材を導入することにしました。パソコン上での運用という初めての手法でもあることから、(株)エナジード様より本校担当の須田さんをお迎えしてワークショップと実際の操作を踏まえたお話をいただきました。「実際の運用は、やってみないと・・・」というのが正直なところではありますが、参加した先生方からは、新しいことへチャレンジしようという意気込みが感じられた研修会でした。

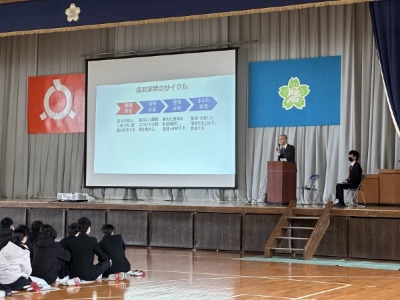

3月4日(火) 1~3校時に、1年次生にむけて「探究BASICセミナー」が開催されました。

講師に(株)オーナーの菅野定行先生、(株)Inf.の遠藤真生先生をお迎えし、2年次で取り組むことになる探究活動の「種」を見つける取り組みをしました。

1時間目は体育館で、探究活動についての講義。菅野先生から探究の意義や進め方についての講義を聞き、「ふくしま探究の種」の映像を使って地域のためのプロジェクトの実施例を確認しました。また、遠藤先生の体験談から「自分の軸をつくる」ということを学びました。

2時間目と3時間目は教室で、「ふくしま探究の種」の他の映像を視聴して感想の共有を行ったり、自分の興味・関心がどこにあるのかを探る時間となりました。

この後、1年次生は入試期間中の休みや春季休業を利用し、「プチ探究」を行うことになります。自分にとっての「疑問」はどこにあるのかを考え、その疑問に対して何らかのアクションを起こして4月を迎えてください。その経験が2年次で行う探究活動に結びつくはずです!

令和7年2月17日(月)、令和6年度「福島イノベーション・コースト構想の実現に関する人材育成」成果報告会に本校から代表生徒4名が参加しました。

午前中は、公益社団法人 グローバルヘルス技術振興基金 CEO 國井 修 先生による基調講演を聴講しました。世界100ヵ国以上で医師・大学教授・外交官・国連職員として働いた経験を持つ先生の多角的な視点から、夢を叶えるために必要な思考・行動についてお話しいただきました。正解のない課題に対し、自分なりの考えを持つことや、夢のかたちは変化するが、周りと比べることなく、失敗を恐れずに行動し続けることの重要性などを学ぶことができました。自分を見つめなおす良い機会になりました。

午後は、ポスターセッションによる成果発表会が行われました。本校は「常磐線でツアー!?」というテーマのもと、浜通りの観光資源を活用した鉄道ツアーの企画について発表しました。アンケートや現地調査をもとに常磐線各駅の観光資源を調査し、市内及び市外・県外の観光客誘致を図るためのツアーを提案しました。他校の発表や参加者との質疑応答を含む交流によって新たな課題が浮き彫りになりました。今後の探究活動に生かしていきたいと思います。

今後も、福島イノベーション・コースト構想における活動をはじめとして、生徒の探究活動のサポートに磐城高校は取り組んでまいります。

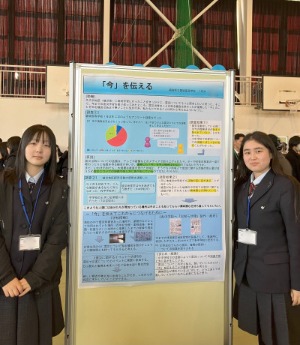

1月31日(金)~2月1日(土)、宮城県多賀城高校で開催された「3.11 メモリアル"Re-Dit" ミーティング2024」に1年次生2名が参加し、全国から集まった高校生と意見交換・ポスターセッションを行いました。

1日目は、国土交通省東北地方整備局・日野口巌様からの基調講和『「公助」から考える自助・共助ー「伝災」が次の防災減災を生むー』の後、講話内容を踏まえたグループワークを行いました。その後、多賀城高校生徒の案内で、校地内に移設された実際に使用された仮設住宅を見学しました。

2日目は、ポスターセッションと多賀城高校生徒による津波伝承まち歩きスタディツアー。

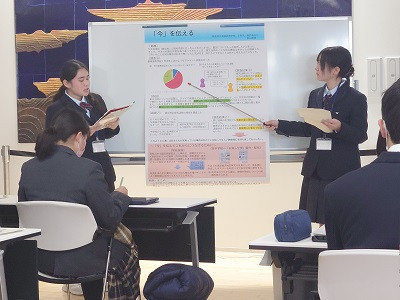

本校生のポスターのテーマは『「今」を伝える』。7月に行った津波被災地区探究をさらに深めた調査活動を行い、市内において被災地学習の様子に差があること・災害についての関心に温度差があることから、自分たちが地域の「今」を伝えるために何ができるのかを考えました。100以上のポスターの展示・発表が行われ、会場が熱気に包まれる中、1月20日に参加した高校生語り部交流会での学びを加えた発表となりました。他校の探究活動の様子を知ることができ、とても学びが多い時間となりました。

午後は多賀城高校の災害科学科生徒によるまち歩きツアーです。電柱に設置された津波の到達点指標(多賀城高校生徒が設置)をたどりながら、実際にどのくらいまで津波が押し寄せたのかを追体験しました。途中に歌で有名な「すえの松原」(→なみこさじとは、と歌によまれます)があり、約1000年前の貞観地震・東日本大震災で本当に波が来ていないことを確認しました。

多数の高校生と意見交換でき、探究活動の楽しさや奥深さを知ることができました。この経験を2年次における探究活動に生かしていくとともに、来年度の1年次生と連携した活動も考えていきたいと思います。

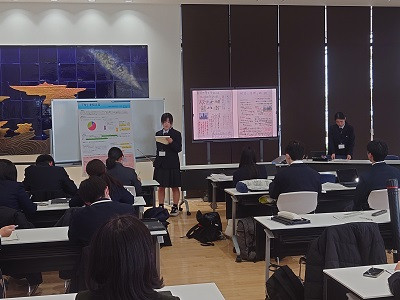

令和7年1月20日(月)、令和6年度 震災と復興を未来へつむぐ高校生語り部交流会に本校から代表生徒2名が参加いたしました。

午前中は開会行事と各校生徒による発表を行いました。

本校生徒は、『「今」を伝える』と題して、総合的な探究の時間「津波被災地区探究」で疑問に感じたいわきの復興の「今」について探究した内容を紹介しました。

探究の動機や仮説、検証内容や結論をポスターでまとめ、磐城高校内の復興の現状や津波被災地区探究で作成したポスターなどの画像をディスプレイで提示しながら発表を行いました。

午後はワークショップと東日本大震災・原子力災害伝承館の見学を行いました。

ワークショップでは、各校の生徒と引率教員でグループを編成し、震災を自分事とするためにはどうすればよいかを話し合いました。

伝承館の見学では、今後の探究の材料となるような資料を見つけたり、探究の方向性を考えたりするよい機会になったようです。

今後も、高校生語り部の活動をはじめとして、探究活動のサポートに磐城高校は取り組んでまいります。

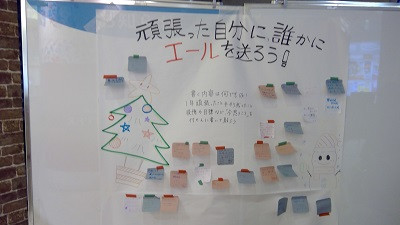

令和6年12月25日(水)に2年次課題探究において「駅前の復興」のテーマで探究を行ったグループが、株式会社ラトブコーポレーションさまのご協力をいただいて、ラトブ3階にてイベントを行いました。

「あなたにエール!クリスマススペシャル ~みんなえらいからサンタ来るはず~」とタイトルのもと、自分たちも含めてイベントに参加してくださった方々が普段関わる機会のない人たちとのつながりを作ることや応援を通して駅前の活性化を図ることを目的として、生徒たちが主体となってイベントを企画し、実行しました。

クリスマスにちなんだイベントとして、クリスマスリースづくりと応援ボードの設置を行いました。

本校生徒や職員のみならず、他校生や一般の方々、中学生など50名ほどのラトブを訪れた方々にも参加していただけました。

企画した生徒たちは、ラトブ様への提案や企画書の作成といった折衝や準備・運営について、自分たちが行った探究を担当した教員の協力を得ながらも、ほとんどを自分たちが主体となって実行へ移すことで、より自信や自己肯定感を持つことができたようでした。

また、企画を実行に移したことで地域の方々とのつながりを実感し、かつ、自分たちの探究のテーマである駅前の復興について新たな課題やアイデアも発見できたようでした。

この生徒たちのように、授業で行った探究を授業や学校にとどまることなく発展させる生徒が1人でも多く現れることを期待します。

株式会社ラトブコーポレーションさまやイベントに参加してくださいました皆さま、生徒の活動にご協力くださり、ありがとうございました。

2年次総合的な探究の時間において、10月11日にクラス発表会、10月28日に全体発表会を行いました。

2年次生はこの4月より、総合的な探究の時間において「浜通りの人材確保」、「浜通りの資源活用」、「浜通りの復興」の3つの大テーマの中から1つを選び、グループでテーマに沿った課題を探究する活動を行ってきました。1年次に行った「津波被災地区探究活動」、「企業・研究所訪問研修」といった現地に赴いて地域の実態と課題を目の当たりにする活動や進路講演会、取り組みたい課題を探る「探究BASICセミナー」や日常の生活で感じた疑問などから課題を見つけ、課題に対する仮説を立てました。その仮説に対する調査や研究、実証実験を通して検証を行い、この日を迎えました。

これまで、生徒は実際に課題が発生している現地に赴いたり、調査のために関係各所にアポイントを取って訪れて相談し企業と連携を図ったり、SNSを使ってアンケートを取ったり、実証のために実際に取り組んでみたりするなど、学校という枠を飛び越えて活動を行ってきました。

このような活動を行うことで、目の前にある課題について理解して取り組んでいく姿勢や、課題解決のためには一人ではなくグループまたは外部の方々と協働することが必要になることもあること、協働のためにどのようにすればよいのか、など教科学習だけでは学べない”非認知能力”の育成をすることができたものと思います。生徒の活動にご協力くださった方々にこの場をお借りしまして、感謝申し上げます。

今後も磐城高校では、あらゆる活動を通して、生徒の様々な能力の育成を図りたいと思います。地域の方々にお世話になることもあるかと思います。その際はどうぞよろしくお願いいたします。

【10月11日(金)クラス発表の様子】

【10月28日(月)全体発表会の様子】

10月3日(木)の5~7校時、総合的な探究の時間において「東北大学出前講座」を行いました。

この活動は東北大学の先生方から研究内容についての講義を拝聴し、大学の専門分野の研究の一端に触れることにより、大学についての理解を深めるとともに、進路実現に向けて積極的に取り組む意欲を高めることを目的としています。

福島イノベーション・コースト構想のトップリーダー育成事業の1つとして2年次と進路指導部が主催となり、毎年行われています。

今年度は11名の先生方から講義をいただきました。お忙しい中、本校の生徒のためにありがとうございました。

生徒は先生方の研究内容についての熱いお話に引き込まれ、自己の興味・関心に基づく研究を行うことの面白さや大切さを学ぶことができたようです。

講義の後の生徒の目の輝きがそれを物語っておりました。

今後も生徒が進路目標を明確にし、目標の実現を果たし、さらにトップリーダーとして活躍できる人材となるように、教育活動を進めてまいります。

9月19日(木)、2年次生が大学での施設見学や説明を通して大学や学部学科の理解を深め、進路実現に向けて意識を高めることを目的に、筑波大学・山形大学・宮城教育大学の3校へ大学訪問研修に行ってまいりました。

生徒は大学の模擬講義を受けることで、将来の進学について深く考えることができました。

また、大学の空気に触れることで将来の進学について思いを馳せ、学問についての意識を高めることができたようです。

今後もこのような進路意識を向上させるような取り組みを通して、生徒の進路実現とリーダーシップの育成に努めていきたいと考えております。

なお、この事業は福島イノベーション・コースト構想の人材育成プログラムの一環として行いました。